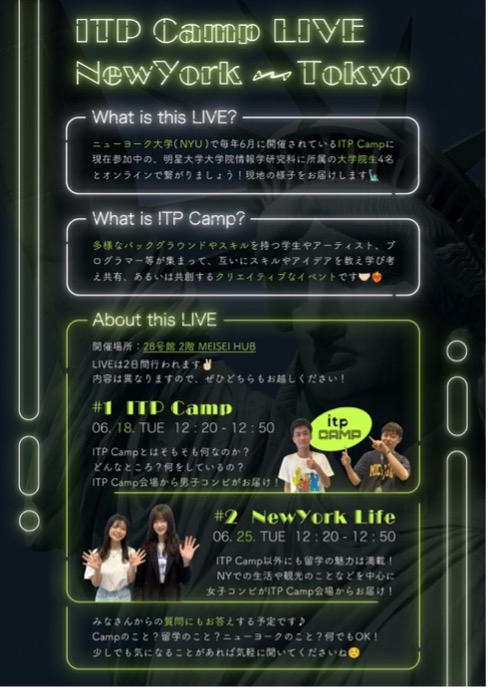

- 開催日

- 1回目:6月18日(火)

- 2回目:6月25日(火)

- 開催時間:12:20~12:50(両日とも)

- 主催団体:情報学研究科尼岡ゼミ

- 開催形式:New Yorkとの生中継によるトークライブ

- 外部ゲスト:なし

- 入場料等:なし

主催者に会いに行こう!

MEISEI HUBとNew Yorkをリアルタイム中継でつなぐ。デジタル時代、グローバル時代の新しいMEISEI HUBイベントの可能性を体現してくれた尼岡ゼミ。今回はリアルタイム中継の舞台裏に焦点を当て、実施のためのハードルと、その効果について語っていただきます。(取材日:2025年1月22日 本文中にある所属等は取材日時点のものです)

大学発の試みとしてのニューヨーク・ライブ!

情報学研究科尼岡ゼミ修士1年の平松です。

2024年6月2日から30日まで、ニューヨーク大学で行われる ITP Camp 2024 というイベントに尼岡研究室の大学院生4人で参加しました。ITP Camp は、ニューヨーク大学 Tisch School of the Arts の Interactive Telecommunications Program(以降、ITP とする)において夏期休暇中に1ヶ月間の期間で開催されるイベントです。今回の派遣に当たっては大学の支援を戴いた初の試みです。事後の報告会を行うことは決定しており、体験した内容を大学に持って帰ってくることは出発前から決まっていましたが、日本に帰ってくるまでにその熱が冷めてしまうのではないかと思っていました。そこで、「現地にしかない熱量をライブ中継したらどうだろう」というアイデアが出ました。

出発前からMEISEI HUBの方と連絡を密にとって、準備を進めていました。とにかく、初めての試みだったので「リハーサル」だけはしっかりやろうと、事前に約束して渡米しました。リハーサルのことは、後で詳しく説明しますが、この東京のMEISEI HUBのスタッフの方々との念入りなリハーサルの有無がNew Yorkからのライブ中継の成功の鍵でしたね。

ライブをやる!ということ以外はすべて向こうで決めました。

同じく尼岡ゼミ修士2年の清水です。

出発前から「ライブ中継」をすることは決めていたのですが、実際にはいつ、どこからライブをするのか、全然決まっていませんでした。現地の状況が分からないから、そこは仕方がないところで。結果としては、私たちや、そのプログラムに参加した人たちが使っていたニューヨーク大学のラボから、深夜(現地時間)のライブ中継の許可をもらえて良かったです。でも、そこまでは寮でやるか、とか。最悪は路上ライブも考えました。

ニューヨーク大学「ラボ」の熱気を日本へ

平松さん:今回の中継はITPの報告でもあり、そのラボの熱気を日本に直接伝えることができたかなと思います。特に2回のライブ中継の1回目は、そこが中心となりました。

そのラボは、私たちのプログラムが開催された施設なのですが、日本にある教室とは全然違っているんです。教室があるかと思えば、その先に3Dプリンターを備えた作業場もあり、それから教員のスペースもある。これらが、壁もなく、一続きにつながっているわけです。しかも、当然ながら日本時間に合わせると、ニューヨークは深夜なのですが、深夜にもかかわらず5人くらいのプログラム参加者が自分のワークに取り組んでいる。

ニューヨークの教室は、そしてその参加者は熱い!って言葉に書いても、また日本に帰ってきてスライドショーで伝えても、本当に伝わるかどうか。実際に、リアルタイムの映像だからこそ、嘘や盛りのない、この「創造の熱気」を伝えられると思うのです。カメラはノートPCだったんで、機材的には限界があるのですが、アンケートの回答を見ても、この熱気が伝えることができたかなと自負しています。

リハーサル!リハーサル!リハーサル!

清水さん:実際のライブ中継では、1回目はITPの説明を中心に、2回目はニューヨークの紹介を行いました。それぞれテーマが違うので、リハーサルもそれぞれ行いました。特にラボの様子を紹介する会については、ラボを動き回ってそれぞれの機能を紹介するシーンを予定していたので、パソコンを台に乗せて移動させるテストや音響のテストは念入りにやりました。マイクのノイズキャンセル機能が効き過ぎて自分たちの声まで消えてしまったり・・・、カメラがノートPC付属のものなのでラボの様子を撮影するとどうしてもノートPCの裏側から話さなくてはいけないとか・・・、細かいトラブルはたくさんありました。このあたりは幾つもの解決方法を、その場で実際に考案して、試してみて・・・の繰り返しです。そういうことは時間が掛かる作業なので、リハーサルに十分な時間が取れて良かったのです。

結局リハーサルで課題が判明したので、本番はあまり緊張しませんでした。やはりリハーサルは大事ですね。13時間の時差がある中でリハーサルにお付き合いいただいたMEISEI HUBのスタッフの皆さんには感謝です。

何を学ぶかだけでなく、どこで学ぶか。MEISEI HUBには可能性がある。

平松さん:ニューヨークに行って、肌感覚で感じたのは「多様性」です。いろいろな人がいるからこそ、いろいろな刺激をもらえる。チャイナタウンとか、ニューヨークの中なのに別の国が点在している環境で、そういった多様性が魅力であり、刺激になる。だからライブやってよかったと思っています。

そして、もう一つライブをやって良かったのは、先ほども言ったニューヨーク大学のラボを見てもらえたこと。教室や、工房や、研究室や、その他多くの機能が壁で仕切られず渾然一体となっていて、しかも、それが24時間オープンしている。そこに、集まっている人々も多様で、私たち学生だけではなく、プログラマーや建築家、アーティストや医者までバックグラウンドが広く、しかも多国籍で年齢もバラバラ。そんな人たちが自由に議論して、議論したアイデアを工房でプロトタイピングする。意欲と熱意がそのままカタチになったような素晴らしい場所でした。

もちろん、ITPが素晴らしいから学ぶ「こと」も多かったです。しかし、それ以上に学ぶ「環境」が重要だと感じました。これ、MEISEI HUBでもできるのではないですかね。学部とか、専門とかで壁をつくらず、考えたことをカタチにし、またカタチから考える。MEISEI HUBは単なるラウンジではなく、図書館を併設した学びのスペースなんだから、ぜひこういった新しい学習環境を取り入れて、新しい学びを発信するベースになって欲しいと思います。そうすれば明星大学が持つ幅広い学びを生かすこともできるし、新しい時代を切り拓く魅力にもなると思います。